EnergySharing: Gemeinsam Strom nutzen – Modelle, Chancen und der aktuelle Rechtsrahmen (2025)

Kurz gesagt

- EnergySharing = gemeinschaftliche Nutzung erneuerbaren Stroms – auch über das öffentliche Netz.

- In Deutschland gibt es bisher Mieterstrom (§ 42a EnWG) und Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (§ 42b EnWG).

- Netzbasiertes EnergySharing (§ 42c EnWG) ist geplant, der Gesetzentwurf liegt seit September 2025 im Bundestag.

- EU-Recht gibt das schon vor (RED III, Art. 15a).

👉 Mehr über Mieterstrom erfahren

👉 Zur gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung

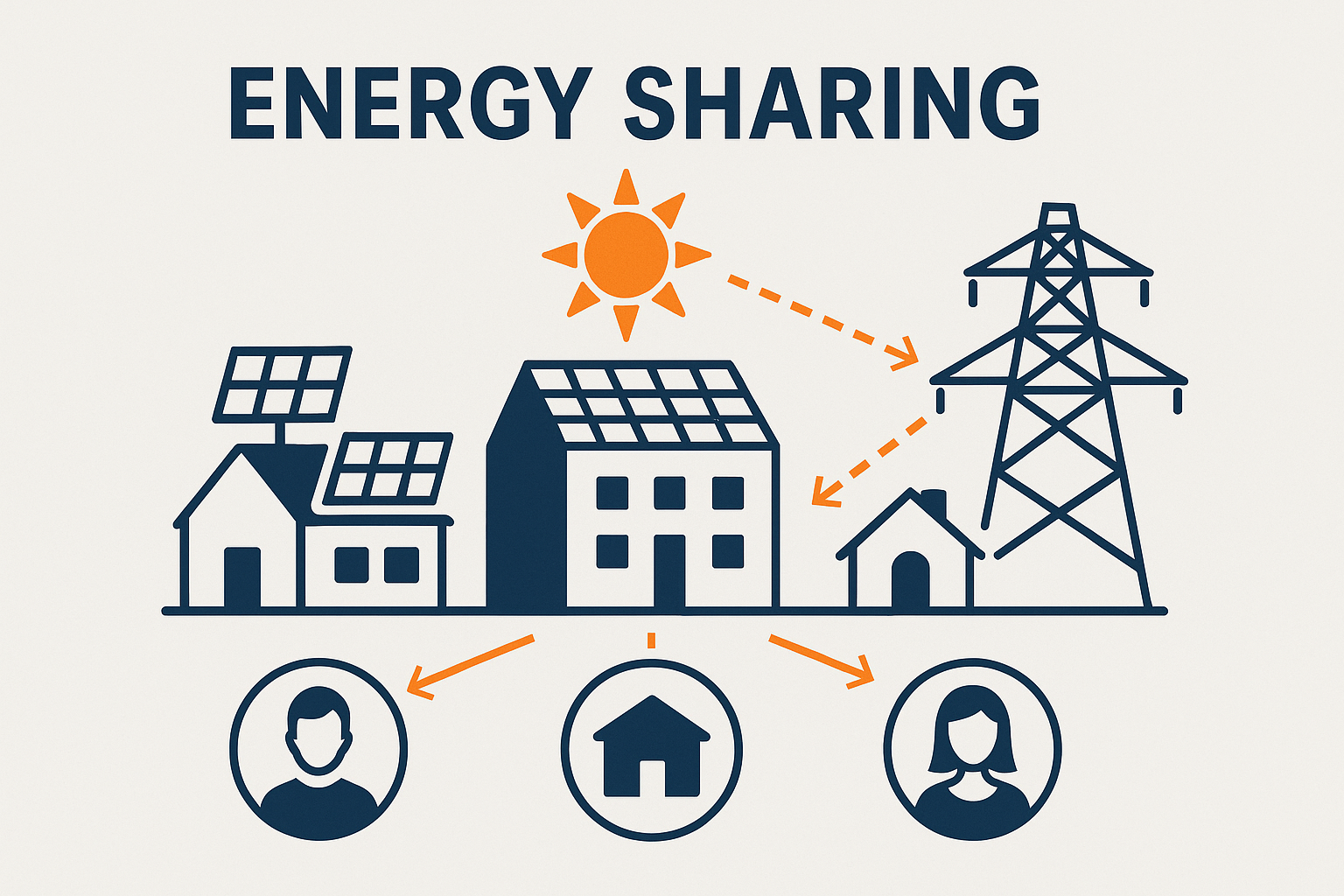

Was ist EnergySharing?

EnergySharing beschreibt die gemeinsame Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien durch mehrere Verbraucher. Das Besondere: Der Strom kann nicht nur gebäudeintern, sondern künftig auch netzgestützt zwischen verschiedenen Liegenschaften geteilt werden.

Die EU-Richtlinie RED III (2024/1711) hat EnergySharing als Recht verankert. Deutschland setzt das aktuell über neue Vorschriften im EnWG (§ 42c) um.

Die drei Modelle im Überblick

1. Mieterstrom (§ 42a EnWG)

- Solarstrom wird im Gebäude erzeugt und direkt an Mieter geliefert.

- Förderung: EEG-Mieterstromzuschlag (unter Voraussetzungen).

- Pflichten: Vollständige Lieferantenrolle inkl. Abrechnung und Steuern.

👉 Mehr zu Mieterstrom bei SMP Solar

2. Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (§ 42b EnWG)

- Ebenfalls gebäudeintern, aber bürokratieärmer als Mieterstrom.

- Kein Mieterstromzuschlag, da eigenständiges Modell.

- Ideal für WEGs und Mehrfamilienhäuser, die Strom im Gebäude teilen möchten.

👉 Zur gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung

3. EnergySharing über das Netz (§ 42c EnWG – geplant)

- Erzeugung und Verbrauch können an verschiedenen Standorten erfolgen.

- Der Netzbetreiber weist per Smart Meter die Energiemengen virtuell zu.

- Status (09/2025): Gesetzentwurf liegt im Bundestag.

Vorteile von EnergySharing

- Höherer Eigenverbrauch von PV- und Windstrom.

- Kostensenkung durch gemeinschaftliche Nutzung.

- Bessere Akzeptanz von Erneuerbaren durch direkte Teilhabe.

- Entlastung der Netze, wenn lokal erzeugt und verbraucht wird.

Herausforderungen

- Abrechnung & IT: Monatliche Mess- und Abrechnungsdaten notwendig.

- Regelungen zu Netzentgelten: Offene Frage, ob EnergySharing Vorteile bringt.

- Geografische Begrenzung: Anfänglich nur lokal bzw. netzgebietsbezogen.

- Rechtsrahmen: § 42c EnWG noch im Verfahren – endgültige Details fehlen.

Praxis-Checkliste für Eigentümer & Unternehmen

- Ziele klären: Wer soll teilnehmen? (WEG, Kommune, Gewerbepark)

- Lastprofile prüfen: Strombedarf & PV-Erzeugung abgleichen.

- Messkonzept aufsetzen: Smart Meter, Abrechnungskonzept.

- Rechtslage beachten: Heute § 42a/§ 42b, künftig § 42c.

- Pilot starten: Klein anfangen, später skalieren.